So gelingt der Wechsel auf LED

Die Umstellung von konventionellen Leuchtmitteln auf LED ist in vollem Gang. Ab September dürfen bestimmte Halogen- und Leuchtstoffröhren nicht mehr verkauft werden. Für einen reibungslosen Wechsel ist einiges zu beachten.

Ein Herstellungs- und Importverbot gilt in der Schweiz für Halogen- und Leuchtstofflampen seit 2023. Ab September dieses Jahres dürfen einige von ihnen auch nicht mehr verkauft werden (siehe Grafik). Grund, den alten Leuchtmitteln nachzutrauern, gibt es nicht, sagt Stefan Bormann, Fachspezialist Beleuchtung beim Bundesamt für Energie (BFE): «Mit der Umstellung auf LED-Leuchtmittel lässt sich der Stromverbrauch um 50 bis 95 % senken.» Zudem sei die Lichtqualität gegenüber Leuchtstofflampen deutlich besser. Gegenüber den schon länger verbotenen Glühbirnen und den Halogenlampen gleichwertig.

In vielen Fällen ist die Umstellung einfach. Die im Privathaushalt am häufigsten verwendeten Leuchtmittel, jene mit Schraubfassungen, lassen sich eins zu eins austauschen. Es gibt aber Fälle, in denen kein befriedigender Ersatz möglich ist. Ein typisches Beispiel ist eine Stehleuchte, die Licht sowohl nach oben zur Decke als auch nach unten auf den Tisch wirft. «Konstruktionsbedingt existieren dafür keine LED-Leuchtmittel mit Rundum-Abstrahlung», sagt Bormann.

Sets zum Umrüsten

Für Leuchten, die in grossen Stückzahlen verkauft werden, existieren Umrüstungssets. Dank ihnen lassen sich alte Gehäuse weiterhin nutzen. Gibt es keine Umbaumodule, kann ausprobiert werden, ob die Ausleuchtung mit einem LED-Ersatz befriedigend ist. Falls nicht, kann es sich bei wertvollen Einzelstücken lohnen, bei einem spezialisierten Leuchtenbauer nach einem Umbau auf LED zu fragen. Oder man ersetzt die ganze Leuchte. Letzteres kann auch bei geschlossenen Leuchten nötig sein – etwa Leseleuchten, Badezimmer-Kugelleuchten oder Spiegelschränken. In ihnen erwärmt sich das Leuchtmittel stark. Für einen LED-Ersatz sei das problematisch, sagt Bormann: «LED gehen rasch kaputt, wenn sie zu warm werden.» Wer nicht den ganzen Spiegelschrank ersetzen möchte, sollte bei seinem Anbieter fragen, ob für das Modell ein Umrüstungsset existiert. Dieses garantiert eine LED-taugliche Wärmeabfuhr. Die Installation muss ein Elektriker vornehmen.

Bei standardisierten, eingebauten Deckenleuchten oder Lichtbändern besteht oft die Möglichkeit, den Beleuchtungskörper baugleich zu ersetzen. Das ist einfach und erfordert nur minimalen Planungsaufwand. Allerdings zementiert der baugleiche Ersatz die bestehende Beleuchtungssituation. Deshalb kann es sinnvoll sein, sich von einer Lichtplanerin oder einem Lichtplaner beraten zu lassen.

Das gilt vor allem bei grösseren Flächen wie Tiefgaragen oder Treppenhäusern. Häufig entspricht die Beleuchtung nicht mehr den aktuellen Anforderungen. Es braucht vielleicht gar nicht so viele Leuchten, oder sie sind an den falschen Stellen angebracht. In solchen Fällen spart eine Komplettsanierung sehr viel Strom ein. Zudem können gleich moderne Technologien installiert werden – zum Beispiel Bewegungsmelder oder intelligente Steuerungen, mit denen sich Leuchten per Smartphone ein- und ausschalten oder dimmen lassen.

Ein Spezialfall sind Leuchtstoffröhren, fälschlicherweise auch Neonröhren genannt. Sie funktionieren nur mit einem Vorschaltgerät – ältere mit einem konventionellen, neuere mit einem elektronischen. Für beide existieren LED-Alternativen. Konventionell vorgeschaltete Röhren – erkennbar am Flackern beim Einschalten – enthalten einen sogenannten Starter, einen kleinen Zylinder an der Armatur. Beim Kauf einer LED-Röhre wird ein LED-kompatibler Ersatz-Starter mitgeliefert, der sich einfach installieren lässt.

In Mietliegenschaften ist die Besitzerin oder der Besitzer für eine ausreichende Beleuchtung im Treppenhaus und im Zugangsbereich verantwortlich. Hingegen muss die Mieterin oder der Mieter kleine Mängel in der Wohnung auf eigene Kosten beheben, sofern das ohne Fachwissen möglich ist. Zu diesem «kleinen Unterhalt» zählt das Auswechseln eines Leuchtmittels. Der Ersatz einer eingebauten Leuchte dagegen, etwa weil sie nicht LED-kompatibel ist, darf nur von einem Elektroinstallateur ausgeführt werden – die Kosten gehen zulasten des Vermieters.

Wer neue Leuchtmittel einsetzt, entsorgt alte. Halogenlampen und Glühbirnen dürfen im Kehricht entsorgt werden, sie enthalten keine Schadstoffe. Kaputte LED hingegen sind Elektroschrott, die quecksilberhaltigen Leuchtstoffröhren und Energiesparlampen gelten als Sonderabfall. Sie alle können an Verkaufs- oder Sammelstellen abgegeben werden.

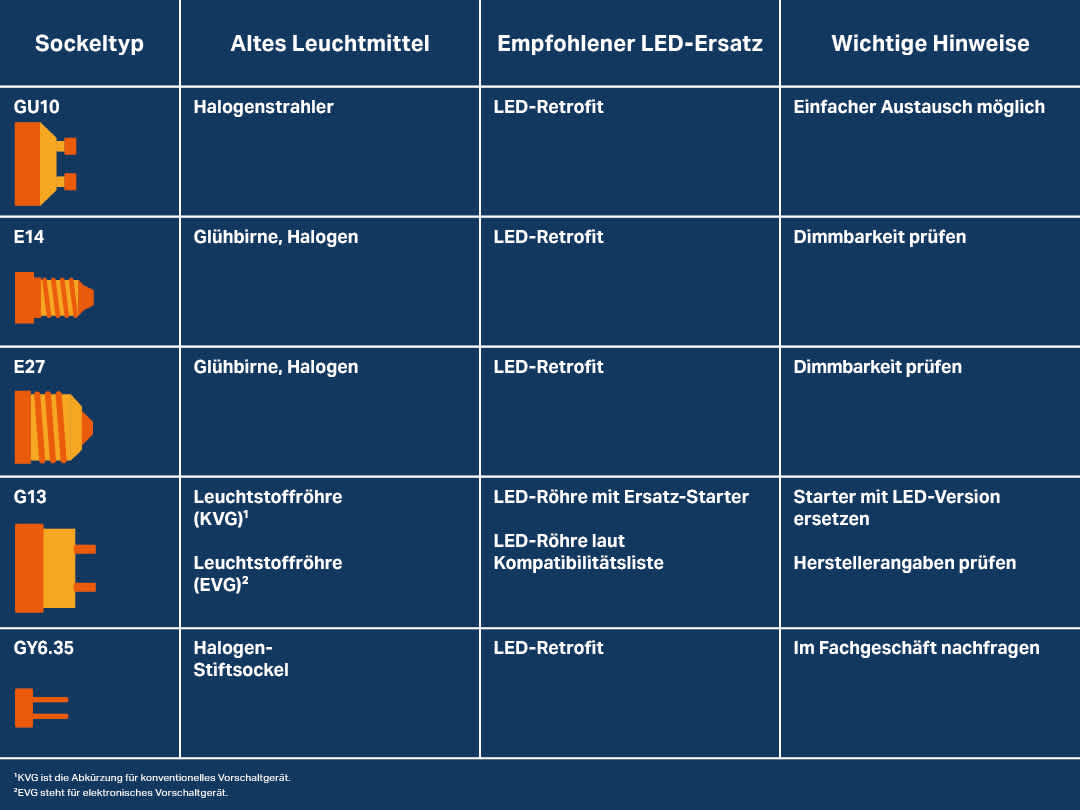

Welcher LED-Ersatz passt zu welchem Sockel?

Dieser Artikel wurde ursprünglich im Energiejournal Juni 2025 veröffentlicht. Lesen Sie weitere Artikel der Ausgabe: