Häufig gestellte Fragen und Antworten

Gemäss der einzigen Schweizer Studie aus dem Jura mit 150 m hohen Windräder verunfallen vor allem kleine Vögel auf dem Durchzug. Kollisionen mit Greifvögeln wurden keine festgestellt. Pro Windrad verunfallten jährlich etwa 21 Vögel. Im Jahr 2020 gab es 37 solche Gross-Windenergieanlagen in der Schweiz.

Zum Vergleich: in der Schweiz sterben laut der Schweizerische Vogelwarte (Gefahren für Vögel) mehrere Hunderttausend Vögel pro Jahr wegen Kollisionen mit Glasfassaden. Die Anzahl getöteter Vögel durch Katzen wird auf 2 Mio. geschätzt, je nach Quelle auch bis zu 30 Mal mehr.

Gemäss Birdlife International sind 75 % der Vogelarten durch den Klimawandel bedroht. Windräder tragen mit ihrem CO2-neutralen Strom zur Verlangsamung und Abschwächung des Klimawandels bei. Durch eine sorgfältige Planung der Windenergieanlage kann die Anzahl der Kollisionen verringert werden und gleichzeitig können drei Viertel der Vogelarten von den Folgen des Klimawandels geschützt werden.

Bioenergie ist zu 100 % erneuerbar, da sie aus nachwachsenden Rohstoffen besteht, die häufig Abfallprodukte sind. Ausserdem wurde das bei der Verarbeitung der Biomasse freigesetzte CO2 beim Pflanzenwachstum gebunden, wodurch unter dem Strich nur etwas CO2 für die meist kurzen Transportwege und die Anlagen anfällt.

Weiter werden Stoffkreisläufe geschlossen, weil bei der Weiterverarbeitung von Biomasse organisches Material und wichtige Nährstoffe zurückbleiben. Diese Rückstände können in der Landwirtschaft als wertvollen und nützlichen Dünger eingesetzt werden. Zudem werden durch die Verarbeitung der Biomasse lokale Arbeitsplätze geschaffen. Die Energie aus Biomasse kann, im Gegensatz zu anderen erneuerbaren Energien, jederzeit bezogen und sogar gespeichert werden.

Tageslichtweisse und neutralweisse Lampen mit Farbtemperaturen von grösser als 4000 Kelvin wirken aktivierend auf den Körper und beeinflussen den Schlaf und andere Prozesse im Körper. Während der Abendstunden vor dem Schlafen ist deshalb warmweisses Licht vorteilig.

LED-Lampen haben höhere Blaulicht-Anteile als Halogen-Lampen. Blaues Licht stellt ab einer bestimmten Stärke und Bestrahlungszeit ein Risiko für die Netzhaut des Auges dar. Deshalb müssen Lampen den Grenzwert für die Blaulichtgefährdung einhalten.

Gewisse LED-Fabrikate sowie teilweise auch gedimmte LED-Lampen können flimmern. Ob sie ein Risiko für Personen mit Kopfweh, Migräne oder Epilepsie darstellen, ist nicht klar. Neue LED-Lampen müssen seit 2021 einen minimalen Grenzwert bezüglich Flimmern einhalten.

Die beim Betrieb von LED entstehenden elektromagnetischen Felder der Elektronik stellen kein gesundheitliches Risiko dar, da sie weit unterhalb der Gesundheitsrisikogrenzwerte liegen.

Auf Grund ihrer nicht vorhandenen oder kleinen ultravioletten Strahlungsabgabe stellen LED-Lampen für Personen, die überempfindlich auf ultraviolette Strahlung reagieren, eine Alternative zu Halogen- oder Leuchtstofflampen dar.

Handelsübliche LED-Lampen stellen bei sachkundiger Verwendung kein gesundheitliches Risiko dar. Dies gilt auch für empfindliche Bevölkerungsgruppen wie Kinder oder Personen, die sehr klare, keine oder künstliche Augenlinsen haben.

Weisse LED-Lampen haben andere Strahlungseigenschaften als Glühlampen oder Energiesparlampen. Deshalb sind auch mögliche Einwirkungen der Strahlung auf die Gesundheit anders. Detaillierte Informationen finden Sie im Faktenblatt vom Bundesamt für Gesundheit:Licht und Beleuchtung (BAG).

Hinter dem Programm EnergieSchweiz steht das Bundesamt für Energie im Eidgenössischen Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK.

Die Geschäftsstelle von EnergieSchweiz ist im Bundesamt für Energie in der Abteilung Energieeffizienz und Erneuerbare Energien (AEE) angesiedelt. Sie ist verantwortlich für die operativen Geschäfte. Die Programmleitung und strategische Ausrichtung von EnergieSchweiz wird durch die Abteilungsleitung AEE wahrgenommen.

Eine Luft/Wasser-Wärmepumpe nutzt die Umgebungsluft als Wärmequelle. Diese wird über Luftkanäle zur Wärmepumpe gebracht, und die abgekühlte, genutzte Luft wieder ausgeblasen. Die gewonnene Wärme wird an ein Heizungs- oder Wassererwärmungssystem abgegeben. Die Luft/Wasser-Wärmepumpe kann im oder ausserhalb des Gebäude stehen.

Ja, es lohnt sich finanziell und bezüglich Komfort. Energieeffiziente Neubauten verbrauchen im Betrieb sehr wenig Energie. Daher sind zum Beispiel die Kosten für den Betrieb der Heizung tiefer als bei weniger energieeffizienten Gebäuden. Zudem profitiert Sie von einem hohen Wohnkomfort durch ein angenehmes Raumklima. Und: Wer seinen Neubau nach einem Label baut, kann Subventionen durch Das Gebäudeprogramm beantragen.

Elektroautos sind in der Erstanschaffung teurer als herkömmliche Verbrennerfahrzeuge (Benzin/Diesel). Wie bei vielen Investitionen in energieeffiziente und nachhaltige Technologien zeigt sich auch bei Elektroautos der Preisvorteil erst in der langfristigen Rechnung. Bei einem Benzinpreis von CHF 1.60 und einem Verbrauch von sieben Litern pro 100 km ergeben sich für ein Fahrzeug mit Benzinmotor Kosten in der Höhe von CHF 0.11 pro Kilometer. Bei einem Strompreis von CHF 0.14 pro Kilowattstunde (kWh) (Nachttarif) und einem Verbrauch von 20 kWh pro 100 km ergeben sich für ein Fahrzeug mit Elektromotor Kosten in der Höhe von drei Rappen pro Kilometer.

Bei einer Gesamtdistanz von 200'000 km über die ganze Lebensdauer des Autos sind das somit CHF 16'000.– gesparte Treibstoffkosten. Wodurch ein Mittelklasse Elektroauto normalerweise günstiger kommt als ein Mittelklasse Benzinauto.

Eine zusätzliche Isolierung der Fassade verkleinert den Energieverbrauch um 10 bis 20 %. Vor allem bei vor 1975 gebauten Gebäuden mit einem normalerweise schlechten Wärmeschutz. Weitere Informationen zur Wärmedämmung der Fassaden finden Sie in der in der Publikation «Energiegerecht sanieren» .

Eine Sole/Wasser-Wärmepumpe bezieht die im Erdreich gespeicherte, natürliche Geothermie (Erdwärme). Diese lässt sich mit senkrechten Erdwärmesonden, die bis zu 500 Meter tief in den Untergrund ragen, nutzen. Im gelegten Rohrsystem im Untergrund zirkuliert eine sogenannte Sole, eine Mischung aus Wasser und Frostschutzmittel. Die Sole entzieht dem Erdreich die Wärme und transportiert sie bis zur Wärmepumpe. Der von der Erdwärmesonde abgekühlte Untergrund wird durch natürliche Wärmeleitung laufend wieder erwärmt, oder muss bei zu starker Abkühlung regeneriert werden. Bohrung und Erstellung einer Erdwärmesonde erfordern eine gewässerschutzrechtliche Bewilligung.

Die dem Untergrund entzogene Energie kann mit verschiedenen Techniken für Heiz- und Kühlzwecke sowie für die Stromerzeugung genutzt werden. Die meisten dieser Techniken, wie zum Beispiel Erdwärmesonden, Erdwärmekörbe und Grundwasserwärmenutzungen sind in der Schweiz weit verbreitet. Auch in der Schweiz weniger häufig eingesetzte Techniken wie hydrothermale Geothermieanlagen sind etablierte und bewährte Systeme. Städte wie München und Paris beweisen die Praxistauglichkeit.

Die Geothermie auf der Basis von stimulierten Systemen in grosser Tiefe (petrothermale Geothermie oder EGS) befindet sich dagegen noch in der Entwicklungsphase. Diese Technologie weist ein grosses Potenzial zur Erzeugung von Wärme und Strom in praktisch allen geologischen Verhältnissen auf.

Das Gebäudeprogramm von Bund und Kantonen unterstützt Sie in der ganzen Schweiz mit Fördergeldern bei der Verbesserung der Wärmedämmung Ihres Gebäudes. In den meisten Kantonen bei einer Umstellung auf eine Heizanlage mit erneuerbaren Energieträgern wie zum Beispiel Wärmepumpen, Sonnen- oder Holzenergieanlagen.

Umfassende Informationen und den Link zum Förderprogramm Ihres Kantons finden Sie auf Gebäudeprogramm. Neben der Unterstützung des Bundes und der Kantone gibt es noch eine Reihe weiterer Fördermöglichkeiten durch Gemeinden, Energieanbieter und Banken. Eine für Ihren Wohnort massgeschneiderte Übersicht finden Sie unter Massnahmenförderung.

Der Bedarf nach Warmwasser – zum Duschen und in der Küche – ist über das Jahr in etwa konstant.

Mit einer kleineren Solarwärmeanlage kann die Wärme für einen relevanten Teil des Warmwassers durch Sonnenenergie bereitgestellt werden. Im Sommer deckt die Anlage fast den gesamten Bedarf, im Winter nur einen kleinen Anteil.

Mit etwas grösseren Anlagen ist es auch möglich, mit der Solarwärme zu heizen. Im Winter leistet sie nur einen kleinen Beitrag an Warmwasser und Heizung, im Herbst und Frühling einen etwas grösseren Teil und im Sommer deckt sie den gesamten Bedarf an Warmwasser ab. Wer beispielsweise mit einer Gas- oder Ölheizung heizt, kann so seinen Brennstoffverbrauch bei älteren Bauten für gewöhnlich um 20-30 % senken. Bei Neubauten sind Einsparungen bis 50 % möglich.

Für einen 4-Personen-Haushalt mit einem jährlichen Stromverbrauch von 4'500 kWh (bzw. 4,5 MWh) und einer PV-Anlage mit einer Leistung zwischen 3 und 6 kWp Leistung ist ein Batteriespeicher mit einer Speicherkapazität von 4 bis 6 kWh (Grösse ca. die eines kleinen Kühlschranks) angemessen. Damit kann der Eigenverbrauch von 30 % auf bis zu 70 % erhöht werden.

Die aktuellen Preise der Batteriespeicher für ein Einfamilienhaus ergeben bei Lithium-Ionen-Speichern umgerechnet auf die Lebensdauer Speicherkosten von rund 7 bis 65 Rp/kWh. Bei Blei-Batterien sind diese höher. Hinzu kommt noch der Wert des Solarstroms von ca. 7 Rp (d. h. der Preis, den man alternativ für die Einspeisung bekäme). Dies bedeutet, dass der abends aus dem Speicher bezogene Strom dann 14 bis 72 Rp/kWh kostet. Die Speicherlösungen sind also noch nicht wirtschaftlich oder gerade an der Grenze zur Wirtschaftlichkeit. Aufgrund der zu erwartenden weiteren Preisreduktionen bei den Speichern in den nächsten Jahren kann sich dies zukünftig jedoch ändern.

Die durchschnittliche Strecke im Berufsverkehr in der Schweiz beträgt 30 bis 40 Kilometer pro Tag. Die Reichweiten von Elektroautos sind für die meisten Alltagsansprüche also längst ausreichend. Bei modernen Elektroautos variiert die Reichweite je nach Modell beziehungsweise Batteriegrösse zwischen 200 und 600 Kilometern. Allerdings ist die Reichweite auch von der Witterung, der Topografie, der Fahrweise und dem Gewicht des Autos abhängig.

Eine Liste der beliebtesten E-Autos im Reichweiten-Vergleich sowie mehr Infos zum Thema finden Sie in diesem Beitrag von Comparis.

Elektroautos sind in der Erstanschaffung zurzeit teurer als herkömmliche Fahrzeuge mit Benzin- oder Dieselmotor. Wie bei vielen Investitionen in energieeffiziente und nachhaltige Technologien zeigt sich der Preisvorteil auch bei Elektroautos erst in der langfristigen Rechnung. Bei einem Benzinpreis von 1.95 Franken und einem Verbrauch von sieben Litern pro 100 Kilometer ergeben sich für ein Fahrzeug mit Benzinmotor Kosten in der Höhe von 0.14 Franken pro Kilometer. Bei einem Strompreis von 0.14 Franken pro Kilowattstunde im Nachttarif und einem Verbrauch von 20 Kilowattstunden pro 100 Kilometer ergeben sich für ein Fahrzeug mit Elektromotor Kosten in der Höhe von 0.03 Franken pro Kilometer.

Bei einer Gesamtdistanz von 200 000 Kilometern über die ganze Lebensdauer des Autos sind das somit Treibstoffkosteneinsparungen in Höhe von 16 000 Franken, wodurch ein Mittelklasse-Elektroauto normalerweise günstiger kommt als ein Mittelklasse-Benzinauto. Die aktuellen Strompreise in der Schweiz finden Sie unter Strompreise (ElCom).

Comparis bietet einen Kostenvergleich zwischen Elektroautos und Verbrennerautos – sowie einen Versicherungsvergleich. Hier zeigt sich: Oftmals liegen die Anschaffungskosten bei E-Autos zwar höher als bei Verbrennern. Aber: Die Betriebs- und Versicherungskosten bei E-Autos sind meist deutlich geringer.

Für Heizungen mit erneuerbaren Energien gibt es verschiedene Förderprogramme, zum Beispiel von kantonaler Seite, von Energie 360°, von Energie Zukunft Schweiz oder von myclimate. Eine Übersicht über alle Fördermöglichkeiten in ihrer Gemeinde finden Sie auf Massnahmenförderung.

Ausserdem gibt es eine kostenlose Impulsberatung, bei der eine Fachperson Sie vor Ort über einen möglichen Ersatz Ihrer fossilen Heizung berät. Die Fachperson gibt Ihnen dabei auch Auskunft über die verschiedenen Fördermöglichkeiten.

Eine Gesamtsanierung hat viele Vorteile und ist in den meisten Fällen die bessere Lösung. Da Sie seit 2020 Aufwendungen für energetische Sanierungen auf bis zu drei aufeinanderfolgende Steuerperioden verteilen dürfen, müssen Sie die Investitionen auch nicht mehr aus steuerlichen Gründen etappieren.

Sprechen finanzielle oder mietrechtliche Gründe gegen eine Gesamtsanierung, ist die Etappierung der Sanierung eine bewährte Variante. Die Liegenschaft kann weiter bewohnt werden und die Kosten lassen sich über einen langen Zeitraum aufteilen. Wichtig ist auch hier ein Gesamtkonzept. So können Sie alle Sanierungsschritte aufeinander abstimmen.

Die am häufigsten verwendeten Photovoltaikanlagen bestehen hauptsächlich aus Glas, Aluminium, Silizium und Kunststoffen, deren Verfügbarkeit unbestritten hoch ist.

Sie benötigen zusätzlich Silber, das nur begrenzt verfügbar ist. Jedoch werden laufend Lösungen entwickelt, um den Silberverbrauch zu reduzieren oder ganz durch Kupfer zu ersetzten, welches in grossen Mengen verfügbar und 100% rezyklierbar ist. So ist der Anteil an Silber in den Photovoltaikanlagen fast fünf Mal kleiner geworden, Tendenz weiter sinkend.

Aufgrund der aktuellen Forschung und erster Startups ist davon auszugehen, dass Photovoltaikanlagen in Zukunft ganz ohne Silber und somit auch frei von begrenzt verfügbaren Rohstoffen hergestellt werden können.

Ein Smart Home spart nicht automatisch Energie. Es kann Sie aber dabei unterstützen, die Energie effizient einzusetzen. Dies, indem es Ihnen abnimmt, daran zu denken, das Licht zu löschen oder Geräte auszuschalten, wenn Sie einen Raum verlassen. Vor allem mit der intelligenten Heizungssteuerung und der automatischen Bedienung von Sonnenstoren kann viel Energie gespart oder Komfort gewonnen werden.

Gleichzeitig sind für die Automation auch Geräte nötig, die ständig in Bereitschaft sind und Strom verbrauchen. Wählen Sie deshalb energieeffiziente Modelle. Überlegen Sie sich genau, was Sie alles automatisieren und wie sie es intelligent vernetzen können. Holen Sie sich im Zweifelsfall den Rat einer Fachperson.

Aus nachwachsenden organischen Abfällen, welche alle zur Biomasse zählen, kann Wärme, Strom und Treibstoffe, kurz Bioenergie, hergestellt werden. Zum Beispiel durch die Vergärung von nichtholziger Biomass kann Biogas gewonnen werden. Dieses kann in einem Blockheizkraftwerk zu Wärme und Strom umgewandelt werden. Dieses Biogas kann auch zu Biomethan aufbereitet werden, welches dann als Treibstoff verwendet werden kann.

Ebenfalls als Treibstoffe können Bioethanol oder Biodiesel genutzt werden. Bioethanol wird aus zucker- und stärkehaltiger Biomasse wie z. B. Zuckerrohr, Kartoffeln oder Mais hergestellt, für Biodiesel wird ölhaltige Biomasse wie altes Frittieröl oder Tierfette verwendet.

Eine weitere Umwandlung von Biomasse zu Energie ist die Verbrennung von Holzresten. Die dadurch entstandene Wärme kann beispielsweise für ein Fernwärmenetz genutzt oder in einem Blockheizkraftwerk zu Dampf umgewandelt werden. Dieser Dampf treibt die Turbinen an, die dadurch Strom produzieren.

In Mehrfamilienhäuser leben Menschen mit unterschiedlichen Gewohnheiten und Lebensrhythmen. Insbesondere Schichtarbeitende duschen auch mitten in der Nacht. Die Zirkulation vorübergehend auszuschalten spart nur dann Energie, wenn in dieser Zeit kaum Warmwasser benötigt wird. Aus diesem Grund empfehlen die geltenden Normen und Richtlinien für Mehrfamilienhäuser den Dauerbetrieb der Zirkulationspumpe.

Lohnen kann sich der Ersatz einer alten Zirkulationspumpe oder der Einbau von selbstregelnden Warmhaltebändern, die nur einschalten, wenn ein Wärmebedarf besteht. Im Einfamilienhaus ist im Idealfall das Leitungssystem so kompakt, dass eine Warmhaltung nicht notwendig ist. Wenn doch, liegt die Nachtabschaltung im Ermessen der Nutzerin und des Nutzers und muss für jedes Gebäude individuell betrachtet werden.

Setzen Sie auf effiziente Systeme und erneuerbare Energien, also Warmwasser-Wärmepumpe, thermische Solaranlage, Holzheizung oder Fernwärme. Welches System sich am besten für Ihr Gebäude eignet, hängt von verschiedenen Faktoren ab, zum Beispiel vom Energieträger Ihrer Heizung, den Platzverhältnissen im Heizungskeller und den Standortbedingungen.

Lassen Sie sich von einer Fachperson beraten. Elektro-Wassererwärmer dürfen bereits heute in vielen Kantonen in Wohnbauten nicht mehr neu installiert werden. Oft ist sogar innerhalb einer Frist der Ersatz vorgeschrieben.

Lassen Sie in einem ersten Schritt separate Warm- und Kaltwasserhahnen durch mechanische oder thermische Mischarmaturen ersetzen.

Eine weitere mögliche Massnahme sind Spararmaturen und Durchflussbegrenzer. Sie eignen sich für ältere Installationen an Waschtisch und Dusche. Für Küche, Reinigungsraum oder Bade-Auslaufarmaturen, wo man schnell viel Wasser benötigt, eignen sich fixe Durchflussbegrenzer nicht. In diesen Räumen sind stattdessen Armaturen mit einer Mengenbremse gut geeignet. Für den Normalgebrauch arbeitet sie in einer Sparzone mit 50 bis 70 % Wasserdurchfluss. Diese Sparzone wird durch einen mechanischen Widerstand am Hebel signalisiert. Wird mehr Wasser benötigt, lässt sich dieser Widerstand leicht überwinden und die Armatur bringt die volle Leistung.

Die Begrenzung des Durchflusses kann unangenehme Druck- und Temperaturschwankungen mit sich bringen. Melden Sie die Installation von Wasserspareinsätzen deshalb Ihrer Verwaltung. Bei Einfamilienhäusern sollte eine Sanitärfachperson beigezogen werden. Achten Sie beim Kauf von Spararmaturen und -einsätzen auf die Effizienzklasse. Gute Sanitärprodukte haben die Klasse A.

Die Shared Mobility oder geteilte Mobilität ermöglicht es Ihnen, je nach Situation das effizienteste Verkehrsmittel zu wählen und auch verschiedene Verkehrsmittel für eine Reise zu kombinieren. Wenn Sie zum Beispiel für einen Wochenendausflug Bikesharing, eine Zugreise und Carsharing kombinieren, reisen Sie häufig schneller, bequemer und erst noch nachhaltiger, als wenn Sie die ganze Strecke mit Ihrem eigenen Auto zurücklegen.

Viele Menschen in der Schweiz können dank dem dichten ÖV-Netz und den über 50 verschiedenen Sharing-Angeboten auf ein eigenes Auto verzichten und dabei trotzdem einen mobilen Lebensstil pflegen.

Daneben schafft die geteilte Mobilität einen gesamtgesellschaftlichen Nutzen und vereinfacht allen Bevölkerungsgruppen den Zugang zur Mobilität. Dank Angeboten wie zum Beispiel mybuxi können Menschen, die in Gebieten ohne gut ausgebauten öffentlichen Verkehr und die nicht Autofahren können, selbstständig mobil bleiben.

EnergieSchweiz spricht keine Stipendien für einzelne Ausbildungen, sondern unterstützt die Anbietenden von Bildungsprojekten direkt. Finden Sie das passende Angebot auf der Seite Weiterbildungsangebote und Fachbuchreihe.

Die Schweiz hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2050 nicht mehr CO2 auszustossen als auch wieder gebunden wird. Der grösste Teil der CO2-neutralen Stromproduktion sollen die Solarenergie und die bereits stark ausgebaute Wasserkraft übernehmen. Doch beide produzieren am meisten Strom im Sommerhalbjahr. Die Windenergie mit ihrem Winterstrom soll als dritte Säule der Energieversorgung der Schweiz die Versorgungssicherheit im Winter erhöhen und die Schweiz von Stromimporten unabhängiger machen.

Für diese Fälle wird eine Vorabklärung empfohlen. Bitte nehmen Sie mit der EnergieSchweiz Kontakt auf und beschreiben Sie Ihre Idee. Senden Sie auch schon alle bestehenden Unterlagen mit.

Die Förderbeiträge können bis zu 40 % des gesamten Projektvolumens betragen, d. h. die restlichen 60 % werden durch die involvierten Projektpartnerschaften oder über Drittmittel erbracht.

Der theoretische durchschnittliche Förderbeitrag beträgt ca. 50’000 CHF pro Projekt. Dazu gibt es einige weniger grössere Projekte mit einem Fördervolumen von bis zu 400’000 CHF aber auch eine Vielzahl von Kleinprojekten mit Förderungen von 5’000 bis 10’000 CHF.

Die Förderbeiträge können bis zu 40 % des gesamten Projektvolumens betragen, d. h. die restlichen 60 % werden durch die involvierten Projektpartnerschaften oder über Drittmittel erbracht.

Um die Massnahmen aus der Roadmap umzusetzen, ist die Gebäudebranche gefordert und auf die Mitarbeit aller Akteurinnen und Akteure angewiesen. Wenn Sie eine Projektidee haben oder mehr über die Bildungsoffensive erfahren möchten, nehmen Sie Kontakt auf unter energiebildung@bfe.admin.ch

Als Performance Gap bezeichnet man den Unterschied zwischen dem berechneten und dem tatsächlichen Energieverbrauch einer technischen Anlage. Oft liegt der Verbrauch höher, weil die Nutzerinnen und Nutzer die Anlage anders betreiben als geplant. Auch ihr Verhalten kann zu einem höheren Energieverbrauch führen. Das passiert beispielsweise, wenn sie die Raumtemperatur höher einstellen, mehr über die Fenster lüften oder den Sonnenschutz anders bedienen als vorgesehen. Um den Performance Gap möglichst klein zu halten, sollte die zuständige Fachperson (z. B. Energieplanerin, Heizungsinstallateur) die Nutzerinnen und Nutzer detailliert über den Betrieb der Gebäude informieren und instruieren.

Eine Heizung läuft nur dann effizient, wenn ihre Betriebszeiten zu den Lebensgewohnheiten der Bewohnerinnen und Bewohner passen. Wenn Sie über etwas technisches Grundwissen verfügen, können Sie Ihre Heizung anhand der Bedienungsanleitung selbst einstellen. Tipps dazu finden Sie auch im Merkblatt «Heizkurve richtig einstellen». Alternativ kann das eine Fachperson übernehmen, zum Beispiel ein Heizungsinstallateur oder eine Energieplanerin.

Heizungen und Warmwasserspeicher haben eine Lebensdauer von rund 20 Jahren. Es ist wichtig, den Ersatz frühzeitig zu planen, am besten schon nach 10 bis 15 Jahren. So bleibt genug Zeit, um gemeinsam mit einer Fachperson den geeigneten Ersatz zu suchen und die Finanzierung zu klären. Nehmen Sie dafür zum Beispiel die Impulsberatung «erneuerbar heizen» in Anspruch.

Beim Entscheid für ein neues Heizsystem sollte man die Gesamtkosten beachten und nicht nur die Kosten für die Anschaffung. Erneuerbare Heizsysteme schneiden dabei in der Regel besser ab als fossile Heizungen, weil die Kosten für den Betrieb deutlich tiefer sind. Zudem sind sie umweltfreundlicher, weil sie im Betrieb keine Treibhausgasemissionen verursachen.

Die dargestellten Informationen entsprechen keiner offiziellen Statistik des Bundes und es können aufgrund methodischer Unterschiede und abweichender Datengranularität Abweichungen entstehen. Die zugrundeliegende Datenbasis wird laufend verbessert und mit öffentlich verfügbaren Daten aktualisiert. Die Verantwortung für die Methodik und die angezeigten Ergebnisse liegt bei der geoimpact AG.

Die Daten stehen für vielseitige Verwendungen bereit: Sie sind als Open Data (Ladestationen)unter der Nutzungslizenz «O-By-Ask» verfügbar und dürfen grundsätzlich frei verwendet werden, sofern die Quelle angegeben wird. Für eine kommerzielle Nutzung muss zuerst eine Erlaubnis beim BFE eingeholt werden. Dank offener Schnittstelle können spezifisch definierte Daten ausgegeben werden – z. B. alle freien Ladestationen mit einem spezifischen Anschluss im Umkreis von 10 km – und direkt in weitere Anwendungen eingebunden werden. Das Bundesamt für Energie wertet die Daten zur öffentlichen Ladeinfrastruktur monatlich aus und stellt sie in Grafiken dar (Kennzahlen Neuwagen und Ladeinfrastruktur). Die Kennzahlen dazu können Sie auch als Open Data (Ladeinfrastruktur) verwenden.

2019 wurde knapp 7 % des Schweizer Energieverbrauchs, also Strom, Wärme, Treibstoffe, mit Biomasse abgedeckt. Der grösste Teil davon macht die Verbrennung von Holz zur Wärme- sowie Stromgewinnung mit 4.7 % des Gesamtverbrauches aus. Auch die Verwendung von Industrieabfällen, wie z. B. Klärschlamm oder Papierverarbeitungsresten, mit 1.4 % und Treibstoffe aus Biomasse mit knapp 1 % waren wichtige Energielieferanten aus Biomasse.

Die Förderung von Feinanalysen richten sich an Industrie- und Dienstleistungsunternehmen mit einem jährlichen Stromverbrauch von mindestens 0,5 GWh.

Auch Unternehmen mit einem Jahresverbrauch von weniger als 0,5 GWh, die aber verschiedene Antriebssysteme in ihren industriellen Prozessen oder Räumlichkeiten haben, können teilnehmen, wenn sie eine Analyse des Einsparpotenzials nachgewiesen haben.

Leider nicht immer. LED-Lampen sind aus technischen Gründen meist grösser oder sonst weniger hell als die sehr kleinen Halogen-Stiftlampen z. B. mit G9, G4 oder GY6.35 Sockel. In ungünstigen Fällen sind sie zu gross und passen nicht in die Leuchte.

Die Reifenetikette gibt Auskunft über folgende Faktoren:

Reifenwiderstand: Je kleiner der Rollwiderstand, desto geringer sind Treibstoffverbrauch und CO2-Ausstoss. Eine Skala von A bis G gibt darüber Auskunft, wobei A der beste und G der schlechteste Wert ist. Wenn Sie einen Pneu mit einer Klassierungsstufe höher wählen, z. B. B anstatt C, reduzieren Sie Ihren Treibstoffverbrauch um bis zu 0,1 l/100 km.

Nasshaftung: Die Nasshaftung eines Reifens ist ein zentrales Sicherheitskriterium. Der Unterschied zwischen der höchsten und der tiefsten Stufe ist erheblich. Bei einer Geschwindigkeit von 80 km/h kann sich der Bremsweg, je nach Fahrzeug, bis zu 18 Meter verkürzen.

Rollgeräusche: Die Rollgeräusche von Reifen werden mit einer, zwei oder drei Schallwellen sowie in Dezibel (dB) dargestellt. Mit leisen Reifen können die Lärmemissionen halbiert werden.

Alle rechtlichen Grundlagen und weitere Hintergrundinformationen gibt es auf der Reifenetikette (Bundesamt für Energie).

EnergieSchweiz übernimmt bis zu 40 % der Kosten

der Feinanalysen von elektrischen Antriebssystemen mit einer nominalen Leistung ab 10 kW, pro Firma (maximaler Förderbeitrag: 15‘000 CHF)

der Begleitung bei der Umsetzung von Effizienzmassnahmen, pro Firma (maximaler Förderbeitrag 1'000 CHF

Die beiden Beträge sind frei von der Mehrwertsteuer. Teilnehmende Firmen unterliegen keiner Verpflichtung zur Umsetzung der Effizienzmassnahmen.

Heizen mit Wärmepumpen ist zwar etwas teurer in der Investition als zum Beispiel der 1:1-Ersatz einer fossilen Heizung, doch die Betriebs- und Energiekosten sind tiefer, da über zwei Drittel der Energie aus der Umgebung stammt. Das macht sich in der Abrechnung bemerkbar. Die Versorgungssicherheit ist das ganze Jahr gewährleistet und die Wärmequelle unterliegt keinen Preisschwankungen. Die Wärmepumpen-Systeme halten mindestens 20 Jahre. Dadurch können Sie gut budgetieren und riskieren beim Heizen keine Überraschungen. Nutzen Sie für die Berechnung der Heizkosten den Heizkostenrechner. Wenn Sie Ihre fossile Heizung mit einer energieeffizienten Wärmepumpe ersetzen, können Sie über 20 Jahre gesehen finanzielle Einsparungen etwa zwischen 10 und 30 % realisieren.

Die Planung eines komplexen Lichtkonzepts an eine Fachperson abzugeben ist in jedem Fall sinnvoll, da diese mit allen Gesetzen und Regeln vertraut ist. Kompetente Profis finden Sie über das Branchenverzeichnis der SLGoder über den Verein der führenden Gebäude-Elektroingenieurinnen und -ingenieure.

Produktneutrale Lichtplanerinnen und Lichtplaner finden Sie auch unter Swiss-Architects.

Die wichtigsten beleuchtungsspezifischen Anforderungen sind in der SN EN 12464-1 und -2 aufgeführt. Die Werte der SN EN 12464 müssen – gemäss dem Arbeitsgesetz – am Arbeitsplatz eingehalten werden.

Gesetzliche Vorgaben zur Beleuchtungsstärke in Lux

Einzel-, Gruppen-, Grossraumbüro: 500 lx

Sitzungszimmer, Schulzimmer: 500 lx

Restaurant (Selbstbedienung): 200 lx

Montagearbeit (grobe Arbeit): 300 lx

Montagearbeit (mittelfeine Arbeit): 500 lx

Warenlager (offen): 200 lx

Verkehrsflächen: 100 lx

Neben der Beleuchtungsstärke müssen auch noch andere Vorgaben (Blendung, Gleichmässigkeit etc.) berücksichtigt werden.

Die verbrauchsrelevanten Anforderungen sind in der SIA Norm 387/4 Elektrizität in Gebäuden – Beleuchtung festgehalten. Auch diese Energiekennzahlen sind, wie in den kantonalen Vorschriften vorgeschrieben, verbindlich.

Die Umfrage des EVU-Benchmarkings wird alle zwei Jahre durchgeführt. Die nächste Umfrage startet im Frühling 2024.

Alle Schweizer Energieversorgungsunternehmen erhalten automatisch eine Einladung vom Bundesamt für Energie. Es gibt zwei Varianten an der Umfrage teilzunehmen:

Unbegleitet: Ab März 2024 finden Sie auf dieser Seite den Link zur Anmeldung. Öffentlich zugängliche Angaben werden von INFRAS/Brandes Energie im Fragebogen vorausgefüllt. Sie erhalten anschliessend den vorausgefüllten Fragebogen zur Überprüfung und Ergänzung.

Begleitet: Sie haben die Möglichkeit sich von einem Energie(stadt)berater oder einer Energie(stadt)beraterin begleiten zu lassen. Der Fragebogen wird dann direkt von dieser Person vorausgefüllt und die Angaben werden in einem Gespräch mit Ihnen ergänzt, korrigiert und besprochen. Ausserdem erhalten Sie einen kurzen Auswertungsbericht mit Empfehlungen. Die begleitete Teilnahme eignet sich eher für kleine und mittlere Energieversorgungsunternehmen.

Das EVU-Benchmarking wird von INFRAS und Brandes Energie im Auftrag des Bundesamtes für Energie und EnergieSchweiz durchgeführt. An der Erarbeitung der konzeptionellen Grundlagen ist eine Begleitgruppe beteiligt. Dieser Begleitgruppe gehören aktuell Vertreterinnen und Vertreter von EVU (Energie Thun, EKZ, SIG, Energie 360°), Fachverbänden (VSE, VSG, VFS, Swisspower, Trägerverein Energiestadt) und Umweltverbänden (WWF Schweiz) an.

Kontakt: evu-benchmarking@infras.ch

Für die Teilnahme am EVU-Benchmarking, ist ein Fragebogen zu den Aktivitäten des EVU in den Bereichen erneuerbare Energien und Energieeffizienz auszufüllen. Die Umfrage besteht aus rund 20 Fragen pro Bereich (Strom, Gas, Wärme). Erfahrungsgemäss dauert das Ausfüllen der Umfrage rund einen halben Tag. Der Aufwand hängt davon ab, ob das EVU in einem, zwei oder drei Bereichen teilnimmt und ob die benötigten Daten öffentlich verfügbar sind, da der Fragebogen vom Projektteam vorausgefüllt wird.

Weitere Informationen zum Fragenkatalog finden Sie im Grundlagenbericht.

Benchmarking von Stromlieferanten in den Bereichen Energieeffizienz und erneuerbare Energien - Konzeptionelle Grundlagen

2014-05-20In manchen Fällen kann das eine gute Übergangslösung sein. Beachten Sie aber, dass es nicht für alle Leuchten optimale Ersatzleuchtmittel gibt. Prüfen Sie vor einem umfangreichen Lampenwechsel die Kompatibilität und die Lichtwirkung vorab mit einem Muster. Mittelfristig ist es aber ohnehin eine gute Investition, die Installationen von einer Fachperson analysieren zu lassen und die Beleuchtungsanlage gegebenenfalls zu ersetzen.

Sämtliche konventionelle Leuchtmittel dürfen Sie nach wie vor und voraussichtlich auch in Zukunft verwenden. Wegen des Importverbots werden jedoch nach den Glühlampen auch bald die Leuchtstofflampen aus den Regalen verschwinden.

Unter Lightbank finden Sie verschiedene Förderprogramme zur Sanierung von Beleuchtungsanlagen in Zweckbauten. Fördergesuche für grössere Lichtkonzept-Projekte können Sie direkt bei ProKilowatt einreichen. Ziehen Sie für komplexere Anfragen am besten eine Fachperson bei.

Die Expertinnen und Experten der Infoline von EnergieSchweiz beantworten Ihre Fragen zu den folgenden Themen:

Fragen von Privatpersonen

Gebäude, Gebäudetechnik, Erneuerbare Energien Fragen zum Bau von Gebäuden, zur Erneuerung der Gebäudehülle (Dach, Fenster, Fassade) und zu haustechnischen Anlagen (Heizung, Warmwasser, Klima, Lüftung) inklusive erneuerbare Energien (Holzheizung, Sonnenkollektoren und Photovoltaik, Wärmepumpe etc.), zum Gebäudeenergieausweis der Kantone (GEAK) und zur Finanzierung (Förderbeiträge, Hypothekarkredite, Einmalvergütung für Photovoltaikanlagen).

Elektrogeräte und Beleuchtung Fragen zu elektrischen Haushaltsgeräten (Waschmaschine, Geschirrspüler, Kühlschrank, Kaffeemaschine etc.), zu Leuchtmitteln und Leuchten, zu Computer und Unterhaltungselektronik (Fernsehgeräte, Set-Top-Boxen etc.), zur Energieetikette, zur Entsorgung von Geräten und zum Bezug von Strom aus erneuerbaren Energien.

Mobilität Fragen zu Fahrzeugtechnologien und zum Kauf von Fahrzeugen, zur Energieetikette, zum Fahr- und Mobilitätsverhalten sowie zum öffentlichen Verkehr.

Fragen von Unternehmen - von KMU bis Grossunternehmen, in Industrie, Gewerbe, Landwirtschaft und Dienstleistungssektor

Erneuerbare Energien in Unternehmen Fragen zur Nutzung erneuerbarer Energien (Photovoltaik, industrielle Wärmepumpen, thermische Solaranlagen, Holz, organische Reststoffe etc.).

Energieeffizienz in Unternehmen Massnahmen für die energetische Betriebsoptimierung, effiziente Beleuchtung, zum Einsatz von energieeffizienten elektrischen Geräten, zu Energieeinsparungen in Serverräumen, Fragen bei der Abwärmenutzung, zu K�älteanlagen, Pumpen, Druckluft, Motoren und Antriebssystemen sowie Fragen zum Mobilitätsmanagement.

Fragen zu den Förderprogrammen von EnergieSchweiz für Gemeinden

Informationen zu ausgeschriebenen und laufenden Projektförderungen (vgl. local-energy.swiss) sowie zum Vorgehen bei der Anmeldung von Projekten.

Es ist nur eine Impulsberatung pro Wärmeerzeugungsanlage förderberechtigt.

Nein. Eine Doppelförderung mit allfälligen Beiträgen an die Impulsberatung aus kantonalen und kommunalen Förderprogrammen ist ausgeschlossen.

Beratungen betreffend der Sanierung von Gebäudehüllen oder der Installation einer Photovoltaikanlage können miteinbezogen werden, sind aber nicht förderberechtigt. Beantragen Sie nebst der Impulsberatung ebenfalls schriftlich Ihre gewünschte Zusatzberatung bei Ihrer Beraterin oder Ihrem Berater.

Die Wärmeerzeugungsanlage muss älter als 10 Jahre sein und als Hauptheizung für die Raumwärme dienen. Weitere Informationen zu den Voraussetzungen für eine kostenlose Impulsberatung finden Sie unter Impulsberatung.

Nein. Die Förderung im Rahmen des Programms «erneuerbar heizen» ist unabhängig von der Gebäudekategorie (u. a. Restaurants, Industrie-, Gewerbe- oder Dienstleistungsbetriebe, Verkaufsgeschäfte, Büros, Schulen, Verwaltungsgebäude, Wohnen) und dem Energieträger des alten Wärmeerzeugers (u. a. Öl, Gas, Elektro, Wärmepumpe, Holz) oder dem Alter des Brenners.

Die Karte ich-tanke-strom.ch wird laufend aktualisiert. Aktuell sind die Ladestationen der grössten Ladenetzbetreiber sowie von mehreren mittleren und kleineren Anbietenden der Schweiz abgebildet. Anbietende von öffentlichen Ladestationen sind eingeladen, sich der Dateninfrastruktur anzuschliessen. Treten Sie dafür mit uns in Kontakt .

Sie können Ihr Gesuch online auf dem Kundenportal von Pronovo Kundenportal von Pronovo einreichen.

Das Programm EnergieSchweiz wurde 1991 unter dem Namen Energie 2000 vom Bundesrat als erstes energiepolitisches Instrument der Schweiz lanciert. Das Ziel ist die rationelle Energienutzung und die erneuerbaren Energien mit freiwilligen Massnahmen zusammen mit Partnern aus Wirtschaft und der öffentlichen Hand, Bildung und Wissenschaft, Umwelt und Konsum zu fördern.

Heute leistet das Programm im Verbund mit den andern energie- und klimapolitischen Instrumenten einen Beitrag zur Umsetzung der Energiestrategie 2050. Auf die Initiative von EnergieSchweiz gehen zum Beispiel die Labels Minergie und Energiestadt zurück, die heute auch international stark positioniert sind.

Unter dem Dach von EnergieSchweiz werden freiwillige Massnahmen zur Umsetzung der Energiestrategie vereint. Dazu gehören die Information und Beratung der breiten Bevölkerung und spezieller Zielgruppen, die Aus- und Weiterbildung von Fachkräften aus energierelevanten Branchen oder die Qualitätssicherung bei der Marktdurchdringung von neuen Technologien. Mit solchen Massnahmen soll EnergieSchweiz neuen Technologien und Konzepten, die einen Beitrag zur Verbesserung der Energieeffizienz im Brenn-, Treibstoff- und Elektrizitätsbereich oder zur Verbreitung der erneuerbaren Energien leisten können, zum Marktdurchbruch verhelfen.

Bei einer besseren Isolation des Bodens resp. der Kellerdecke sinkt der Energieverbrauch um 5 bis 10 %. Weitere Informationen zur Wärmedämmung finden Sie in der Publikation «Energiegerecht sanieren».

Weitere Informationen zu Kellerräumen finden Sie in der Broschüre «Konditionierung von Kellerräumen in Wohngebäuden».

Das Koordinationsprogramm für nachhaltige Mobilität (KOMO) unterstützt innovative Ideen und zukunftsweisende Mobilitätsprojekte mit Wirkung in der Schweiz. Reichen Sie Ihr Konzept ein, um eine Förderung von bis zu 40% der Projektkosten zu erhalten. Projekteingaben können sowohl von privaten Institutionen (Startups, KMU, NGO, Vereine und Verbände, etc.) wie auch von der öffentlichen Hand (Kantone, Regionen, Gemeinden, Hochschulen, etc.) eingereicht werden. Viele erfolgreiche Projekte zeichnen sich durch die Kooperation unterschiedlicher Partner aus. Alle Projekte finden Sie hier: KOMO-Projekte.

Kalkablagerungen verschlechtern die Wärmeübertragung auf das zu erwärmende Wasser. Damit erhöht sich der Energieaufwand. Gleichzeitig verringert sich der Speicherinhalt, weil sich der Kalk löst und am Boden des Speichers ansammelt. Entkalken ist auch aus hygienischer Sicht wichtig, da sich im Kalk Mikroorganismen wie zum Beispiel Bakterien bilden können. Ausserdem kontrolliert die Sanitärfachperson beim Entkalken weitere wichtige Elemente wie Schutzanode, Dichtungen, Temperaturfühler oder Sicherheitsthermostat.

Lassen Sie die Trinkwasserinstallation regelmässig von einer Fachperson warten. So sind Sie sicher, dass die korrekten Wassertemperaturen in den verschiedenen Installationsabschnitten (im Speicher und im Verteilnetz) eingehalten werden. Die Wirksamkeit einer zusätzlichen periodischen Erhitzung auf über 60 bis 70°C ist sowohl aus hygienischen wie auch energetischen Gründen umstritten. Solche «Legionellenschaltungen» werden daher heute nicht mehr empfohlen.

Benutzen Sie alle Armaturen regelmässig. Steht die Wohnung länger als eine Woche leer, empfiehlt sich aus hygienischer Sicht, vor der nächsten Nutzung alle Leitungen (Dusche, Waschtisch, Spültisch) zu spülen. Das gilt für warmes und kaltes Wasser. Achten Sie dabei auf Ihren Schutz. Bei Installationen, die kaum genutzt werden, kann ein Rückbau sinnvoll sein.

Wenn bereits ein Elektro-Wassererwärmer vorhanden ist, dann ist es grundsätzlich möglich. Wegen der schlechten Effizienz des Elektro-Wassererwärmers ist dies aber nicht sinnvoll. Ersetzen Sie ihn wenn möglich mit einer Warmwasser-Wärmepumpe, die den Solarstrom effizienter nutzt. Lassen Sie sich von einer Fachperson beraten, ob sich Ihr Heizungskeller für die Aufstellung einer Warmwasser-Wärmepumpe eignet.

Elektro-Wassererwärmer dürfen bereits heute in vielen Kantonen in Wohnbauten nicht mehr neu installiert werden. Oft ist sogar innerhalb einer Frist der Ersatz vorgeschrieben.

Mit Ihrem Verhalten haben Sie grossen Einfluss auf den Warmwasserverbrauch. Am einfachsten sparen Sie Warmwasser, indem Sie duschen statt baden, beim Einseifen und Zähneputzen den Hahn zudrehen oder kaltes Wasser verwenden, wenn Sie nur kurz Ihre Hände waschen oder die Zähne putzen.

Das EVU-Benchmarking fokussiert auf die Bereiche «erneuerbare Energien» und «Energieeffizienz». Als Querschnittsthema wird auch die Digitalisierung erhoben. Der Fragenkatalog und die Bewertung werden laufend überarbeitet und an aktuelle Entwicklungen angepasst.

Die wichtigsten Resultate aus dem Benchmarking 2022 finden sich hier:

Die Resultate des Benchmarkings werden jeweils Ende Jahr publiziert.

Im Auswertungsportal EVU-Benchmarkingkönnen Sie Haupt- und Detailergebnisse grafisch darstellen lassen. Der öffentliche Bereich ist allen Interessierten zugänglich. Der EVU-Bereich ist nur für die teilnehmenden EVU zugänglich. EVU können darin ihre eigenen Resultate mit anderen Teilnehmenden vergleichen und auch die Resultate der vergangenen Jahre abrufen.

Ein Personenwagen steht durchschnittlich während 23 Stunden am Tag still. So bietet es sich an, die Batterien von Elektrofahrzeugen entweder über Nacht zu Hause oder tagsüber am Arbeitsplatz aufzuladen. Alternativ können Sie auch die allgemein zugängliche Ladeinfrastruktur nutzen. Die Schweiz hat eines der dichtesten allgemein zugänglichen Ladenetze für Elektroautos in Europa. Auf ich-tanke-strom.chfinden Sie eine umfassende, schweizweite Übersicht der allgemein zugänglichen Ladestationen für Elektroautos. Dabei ist in Echtzeit ersichtlich, welche Ladestationen gerade verfügbar sind.

Im Durchschnitt legen Menschen in der Schweiz mit dem Auto nicht mehr als 30 bis 40 Kilometer pro Tag zurück. Die dafür benötigte Energie können Sie zu Hause über Nacht innert 1 bis 3 Stunden laden. An speziellen Schnellladestationen laden die meisten Autos bis zu 80 % der Batteriekapazität innert 45 Minuten auf, einige Modelle auch deutlich schneller. Sie wollen es ganz genau wissen? Auf TCS-Autosuche finden Sie für jedes Modell Angaben zur Ladedauer.

Die Schweiz hat eines der dichtesten öffentlichen Ladenetze für Elektroautos in Europa. Auf ich-tanke-strom.chfinden Sie eine umfassende, schweizweite Übersicht der öffentlichen Ladestationen für Elektroautos. Dabei sehen Sie in Echtzeit, welche Ladestation in Ihrer Nähe gerade frei ist.

Ja, dafür gibt es spezielle Ventile für Heizkörper und Bodenheizungen, die die Wärmeabgabe im ganzen Haus steuern. Sie können für jeden Raum Temperaturprofile hinterlegen und ihren individuellen Wünschen anpassen. Fenster- und Türkontakte erkennen beispielsweise, wenn ein Fenster geöffnet ist. Der Heizkörperthermostat regelt dann den Heizkörper herunter, um zu verhindern, dass sinnlos ins Freie geheizt wird. Das hilft beim Energiesparen. Eine Übersicht über vernetzbare Wärmeregler bietet Topten (Private).

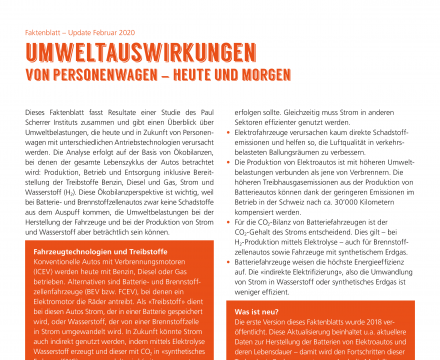

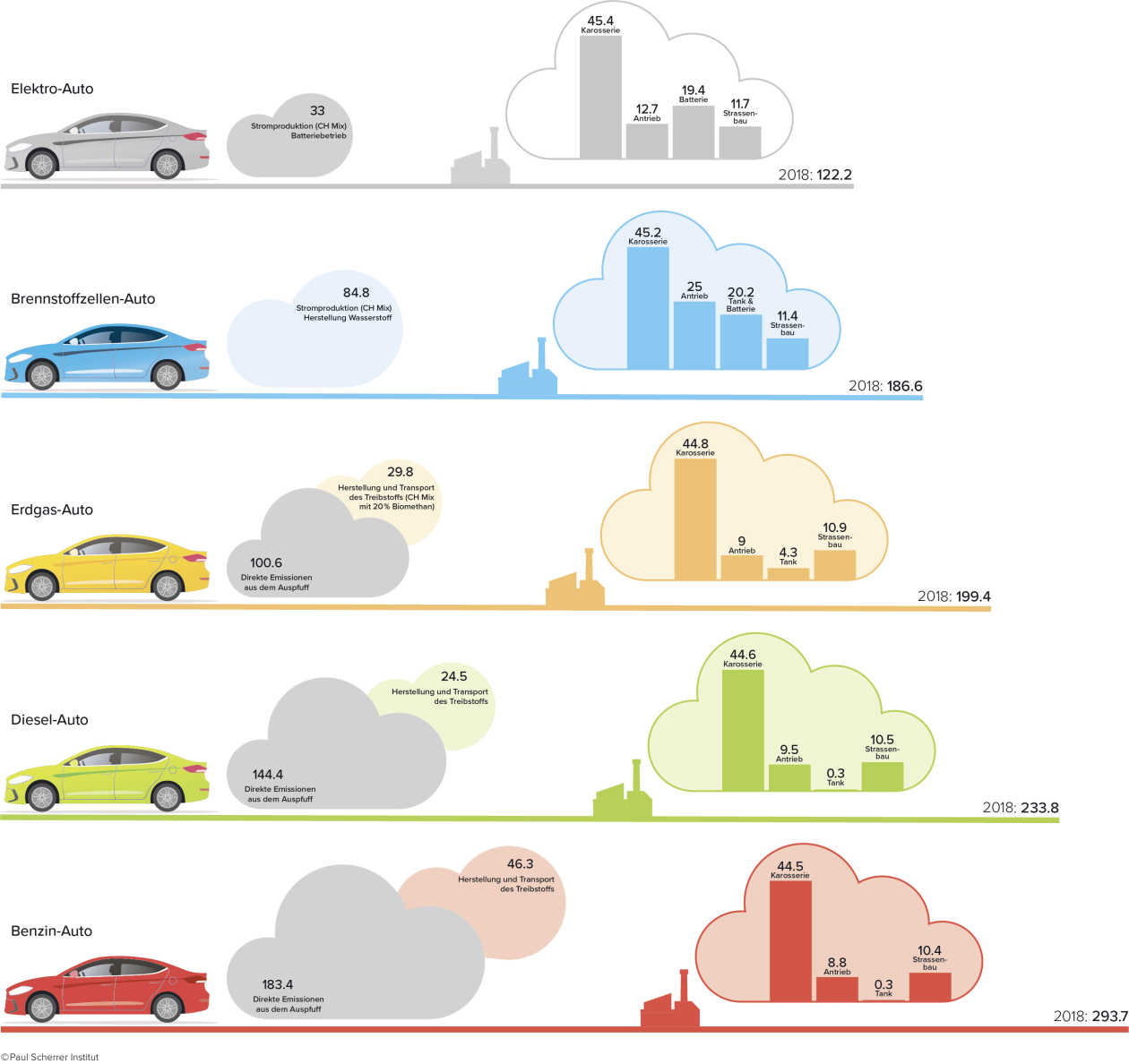

Eine 2020 erschienene Studie des Paul Scherrer Instituts hat die Umweltauswirkungen von verschiedenen Antriebstechnologien für Personenwagen untersucht. Die Studie basiert auf Ökobilanzen bei denen der gesamte Lebenszyklus der Autos betrachtet wird: Produktion, Betrieb und Entsorgung sowie die Bereitstellung der Treibstoffe Benzin, Diesel und Gas, Strom und Wasserstoff (H2). Die Bilanz nach 200 000 gefahrenen Kilometern ist klar: Elektrofahrzeuge verursachen insgesamt am wenigsten CO2-Emissionen, gefolgt von den Brennstoffzellenfahrzeugen, die mit Wasserstoff betrieben werden. Danach folgen Gas-, Diesel- und schliesslich Benzinfahrzeuge.

Bei der CO2-Bilanz der Elektroautos spielt die Herkunft des Stroms eine wichtige Rolle. Am wenigsten CO2 wird ausgestossen, wenn dieser aus Solarenergie gewonnen wird. Aber auch der Schweizer Strommix, der zu knapp zwei Dritteln aus Strom aus Wasserkraftwerken besteht, eignet sich ideal, um das Potential der Elektromobilität auszuschöpfen. Die höheren Treibhausgasemissionen aus der Produktion hat ein Elektroauto, das mit Schweizer Strommix geladen wird, bereits nach 30 000 Kilometern kompensiert.

Nach den Bereichen Angewandte Forschung und Entwicklung sowie Pilot- und Demonstrationsprojekte soll EnergieSchweiz neuen Technologien und Konzepten in den Bereichen Energieeffizienz und/oder erneuerbaren Energien zum Marktdurchbruch verhelfen. Mehr dazu finden Sie unter dem Überblick Innovationsförderung (bfe.admin.ch).

Nutzen Sie die Suchmaske Fernwärme von erneuerbar heizenunter der Frage 4, um herauszufinden, ob in Ihrer Umgebung ein Fernwärmenetz existiert. Um über Fernwärmenetze in Planung informiert zu werden, wenden Sie sich am besten an Ihre Gemeinde oder Stadtverwaltung.

Die Ausstellung des GEAK und GEAK Plus kostet je nach Gebäude, Region und Experte unterschiedlich viel. Holen Sie deshalb mehrere Offerten mit einem genauen Leistungsbeschrieb ein. Auch die Kosten für eine Minergie-Zertifizierungsind abhängig von der Grösse und der Komplexität des Gebäudes. Für ein Einfamilienhaus liegen sie bei rund 1400 Franken, für Mehrfamilienhäuser beginnen sie bei 1900 Franken und nehmen mit der Projektgrösse zu. Dank Fördergeldern fallen die tatsächlichen Kosten aber deutlich tiefer aus.

Die Zertifizierung nach dem Standard Nachhaltiges Bauen Schweiz SNBS Hochbau ist umfangreicher, weshalb mit Gebühren ab 16'500 Franken zu rechnen ist. Wird das Gebäude auch nach Minergie zertifiziert, reduzieren sich die Zertifizierungsgebühren des SNBS-Hochbau. Die gemeinsamen Indikatoren und Messgrössen werden nur einmal bewertet.

Ja, zum Beispiel das Qualitätssiegel MQS Betrieb von Minergie. Dabei gibt Ihnen ein Minergie-Experte bei einer persönlichen Beratung vor Ort Tipps für den optimalen Betrieb Ihrer Heizung und Lüftung sowie zum sommerlichen Wärmeschutz.

Wichtig ist, dass das ausgewählte Label der Grösse und Komplexität Ihres Projekts entspricht. Hier gilt die Faustregel: Das einfachere Label Minergie passt zu kleineren Gebäuden, der umfassendere SNBS-Hochbau zu grösseren Immobilien. Eine Übersicht und Entscheidungshilfen liefert die Seite Standards und Labels für nachhaltiges Bauen oder der Label-Finder des Vereins Minergie.

Am Parkplatz des Elektroautos wird meist eine sogenannte Wallbox installiert. Der Stecker am Ladekabel kommuniziert dann mit der Wallbox, um das Auto korrekt zu laden. Es gibt aber auch eine Lösung ohne Wallbox, nämlich ein spezielles Ladekabel mit einer integrierten Elektronik. Diese drosselt den Ladestrom des Autos bei Bedarf so, dass weder die Sicherungen des Gebäudes ausgelöst werden noch die Leitungen erhitzen.

Der grosse Unterschied liegt darin, dass Sie das Elektroauto zu 100 % mit erneuerbarer, lokaler Energie betreiben können. Zum Beispiel mit Ökostrom oder Solarstrom vom eigenen Hausdach. Sie fahren ab dem ersten Kilometer umweltfreundlicher, weil während der Fahrt mit einem Elektroauto null Abgasemissionen entstehen. Und je nach Modell sind nach ca. 30 000 Kilometern die höheren Aufwände aus der Batterieproduktion durch die während der Fahrt eingesparten CO2-Emissionen wettgemacht.

Die Energieetikette beinhaltet nebst Basisinformationen zum Fahrzeug folgende Inhalte:

Treibstoffverbrauch in Liter bzw. kWh pro 100 Kilometer

CO2-Ausstoss in Gramm pro Kilometer (in Relation zum angestrebten Zielwert aller verkauften Neuwagen)

Energieeffizienzkategorie A bis G

Weitere Informationen zur Energieetikette sowie das aktuelle Marktangebot finden Sie im Verbrauchskatalogvon EnergieSchweiz und TCS.

Im Vergleich zu anderen Antriebsarten verursachen Elektroautos insgesamt die geringsten CO2-Emissionen und weisen die höchste Energieeffizienz auf. Eine Garantie für die Einstufung in die Kategorie A ist das heute jedoch nicht mehr. Denn wie bei Verbrennern gibt es auch bei Elektroautos Unterschiede in puncto Energieeffizienz. Manche Modelle sind energiehungriger als andere und fallen deshalb in Bezug auf die Energieetikette in eine weniger gute Kategorie.

Benzin und Diesel haben bereits an der Tankstelle einen grösseren CO2-Abdruck als der Strom für ein Auto, welches mit dem Schweizer Strommix fährt. Ölförderung, Transport und Raffinierung sind mit grossen Belastungen von Boden, Luft und Wasser verbunden. Und die Abfälle des Verbrennungsvorganges landen während der Fahrt als Abgasemissionen in der Atmosphäre. Doch auch die Batterieherstellung braucht Ressourcen, die in Minen abgebaut werden. Das ist ein grosser lokaler Eingriff in die Erdkruste, die Natur und die Ökosysteme, ganz ähnlich wie bei der Gewinnung von Erdölprodukten. Im Gegensatz zum globalen CO2-Problem sind die Eingriffe hier lokal und können auch mit lokalen Massnahmen kontrolliert werden.

Durch die Koordinationsstelle für nachhaltige Mobilität (KOMO) wurden mehr als 100 Projekte unterstützt. Ob in der geteilten oder kombinierten Mobilität, im Velo- und Fussverkehr, im öffentlichen Verkehr oder in anderen Bereichen – KOMO-Projekte tragen zu einer zukunftsfähigen Mobilität bei.

Von den über 100 geförderten Projekten waren viele sehr erfolgreich, wie zum Beispiel carvelo2go, die weltweit erste Sharing-Plattform für elektrische Lastenvelos. Lernen Sie diese vielen innovativen KOMO-Projekte kennen und lassen Sie sich inspirieren.

Ja. Das Projektteam INFRAS/Brandes Energie überprüft alle Fragebögen der teilnehmenden Energieversorgungsunternehmen. So kann garantiert werden, dass die gemachten Angaben plausibel sind und alle EVU gleich bewertet werden.

Bei allen Offerten, die Sie uns für den Solar-Offerte-Check einreichen, werden die gleichen Qualitätsmerkmale, technischen Kenngrössen und Angaben zu Kosten und Garantien bewertet. Sie finden die Übersicht in den Erläuterungen zum Solar-Offerte-Check:

Nein, Privathaushalte werden nicht vom Kontingentierungskonzept betroffen sein. Aus rein technischer Sicht können Privathaushalte nicht gleich kontingentiert werden wie Betriebe.

Es wird den privaten Haushalten jedoch nahegelegt, ihren Beitrag zur Senkung des Gasverbrauchs zu leisten.

Auch der Dienstleistungssektor und die öffentliche Verwaltung werden zu Einsparungen aufgefordert.

Der Bundesrat kann die Verwendung von Gas für gewisse Anwendungen einschränken oder verbieten. Dazu gehört zum Beispiel die Einschränkung der Heiztemperatur oder das Verbot für den Betrieb von Saunen.

Wie jeder Akku wird auch die Elektroautobatterie mit den Jahren weniger leistungsfähig. Die Batterie altert alleine schon mit der Zeit. Auch dann, wenn das Elektroauto gar nicht oder nur sehr wenig benutzt wird.

Durch richtiges Laden und eine schonende Fahrweise können Sie dazu beitragen, dass die Batterie lange ihre Leistung behält. Das Batteriemanagementsystem sorgt dafür, dass die Batterie korrekt betrieben wird.

Idealerweise laden Sie im Alltag bis zu 80 %. Langsam laden ist besser für die Batterie als schnell laden. Lassen Sie Ihr Fahrzeug nicht vollgeladen über einen längeren Zeitraum stehen und vermeiden Sie eine Tiefenentladung.

Vermeiden Sie extreme Hitze und extreme Kälte. Eine grössere Batterie durchläuft für die gleiche Distanz weniger Ladezyklen und hat darum auch eine längere Lebensdauer.

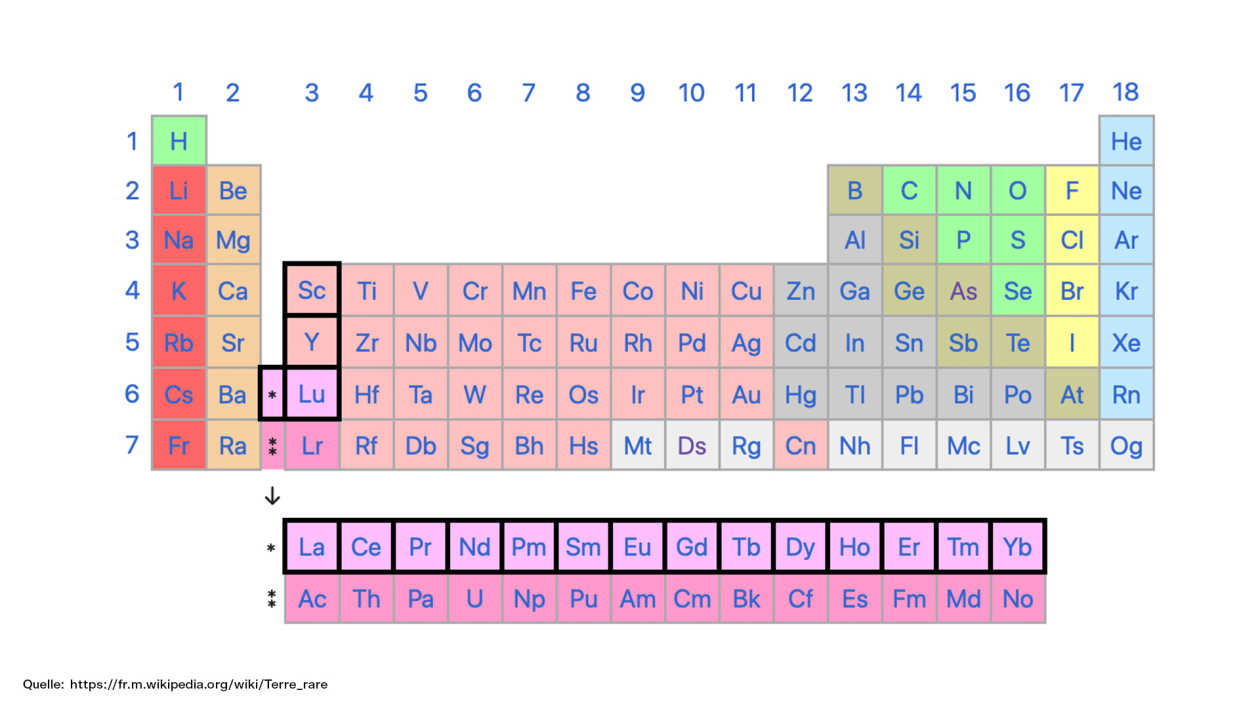

Lithium und Kobalt werden für Elektroautobatterien verwendet und oft fälschlicherweise als «seltene Erden» bezeichnet. Die beiden Rohstoffe gehören jedoch nicht in diese Kategorie und sie sind auch nicht selten. Aber die Gebiete mit grösseren Vorkommen, wo man Lithium oder Kobalt relativ einfach abbauen kann, sind begrenzt und es ist wichtig, diese Rohstoffe möglichst umweltschonend abzubauen und auch wieder zu recyceln. Denn wie das Erdöl sind auch diese Rohstoffe nur begrenzt verfügbar. Mittlerweile sind auch mehrere neue Generationen von Batterien auf dem Markt, die kein Kobalt mehr enthalten.

Die seltenen Erden sind eigentlich keine Erden, sondern Metalle. Sie sind im Periodensystem definiert und in der Abbildung fett umrahmt dargestellt. Es gibt 17 Elemente der «Metalle der seltenen Erden», der korrekte Name lautet «Seltenerdmetalle». Dazu zählen zum Beispiel Cer und Neodym. Cer wird z. B. in einigen Katalysatoren von Autos mit Verbrennungsmotoren verwendet. Neodym wird für starke Magnete verwendet und kommt auch in den Magneten gewisser Elektromotoren vor, die den Motor zum Rotieren bringen (permanentmagneterregter Motor).

Anders, als der Name vermuten lässt, sind seltene Erden gar nicht mal so selten. Sie sind beispielsweise dreimal häufiger auf der Erde zu finden als Kupfer und 200-mal häufiger als Gold oder Platin. Neben einem verantwortungsvollen Abbau spielt darum auch das Recycling eine immer grössere Rolle.

Ein Zertifikat ist ein Qualitätsausweis, der von einer unabhängigen Institution ausgestellt wird. Er garantiert, dass das Gebäude klar definierte Kennwerte einhält und so punkto Energieeffizienz und Klimaschutz den höchsten Anforderungen entspricht. Das steigert den Wert der Immobilie und kann ein gutes Verkaufsargument sein. Viele Kantone unterstützen eine Zertifizierung mit zusätzlichen Fördergeldern oder gewähren eine höhere Ausnützungsziffer. Auch gewisse Banken fördern umweltfreundliche Bauvorhaben mit vergünstigten Hypotheken.

Die Batterie von Elektroautos hat sich in den vergangenen zehn Jahren deutlich verbessert. Zum Beispiel wird heute viermal weniger Kobalt für eine Batterie benötigt. Und der CO2-Ausstoss bei der Herstellung wurde um die Hälfte reduziert. Forschungsteams auf der ganzen Welt sind mit Hochdruck dran, die Batterie weiterzuentwickeln und weiter zu verbessern. In der Schweiz forscht zum Beispiel die Empa intensiv daran.

Das einzigartige Fahrgefühl eines Elektroautos lässt sich nicht mit Worten beschreiben. Es macht Spass, es fühlt sich gut an und die dynamische Beschleunigung wird Sie überraschen! Am besten erleben Sie das aber selbst. Buchen Sie zum Beispiel ein Elektroauto von einem Carsharing-Anbieter wie Mobility für Ihren nächsten Ausflug. Viele Autohändler bieten auch Probefahrten an und es gibt immer wieder spannende Veranstaltungen rund um E-Mobilität mit Testmöglichkeiten.

Entscheidend ist, dass Sie Ihr Elektroauto in der Nähe von Ihrem Zuhause laden können. Grundsätzlich gilt: Je mehr Sie fahren, desto grösser sind die Einsparungen im Betrieb. Meist genügt im Alltag ein Elektroauto mit mittlerer Reichweite, für längere Reisen können Sie ein Auto mit grösserer Reichweite oder einen energieeffizienten Verbrenner mieten. Wenn Sie jedoch täglich mehr als die Reichweite des Elektroautos zurücklegen, sind Sie vielleicht mit einem energieeffizienten herkömmlichen Auto besser bedient.

Elektroautos sind in den letzten Jahren sehr viel günstiger und vor allem leistungsfähiger geworden. Sie können heute bereits einen Kleinwagen mit über 300 Kilometern Reichweite für knappe 20 000 Franken und Mittelklassewagen für 40 000 Franken kaufen. Wenn Sie von den gleichen Modellen die elektrische Version mit einer ähnlich ausgestatteten konventionellen Version vergleichen, lässt sich der Mehrpreis meist über den günstigeren Betrieb des Elektroautos refinanzieren.

An einer Schnellladestation wird mit Gleichstrom geladen. Von den neuen Elektroautomodellen sind praktisch alle mit einem entsprechenden Gleichstrom-Port zum Schnellladen ausgerüstet. Ausnahmen stellen Autos mit sehr kleiner Batteriekapazität dar, welche schon mit herkömmlicher Ladung in weniger als zwei Stunden aufgeladen werden können.

Damit vernetzte Gebäudetechnik das tut, was sie soll, müssen die Komponenten untereinander kommunizieren. Häufig geschieht das auch übers Internet. Deshalb müssen Sie dafür sorgen, dass sich keine Unbefugten Zugang zu Ihrem System verschaffen. Wichtige Punkte dabei sind: • Verschaffen Sie sich eine Übersicht, wo welche Daten übertragen werden. • Wählen Sie sichere Passwörter für alle Komponenten der Gebäudeautomation, aber auch für WLAN, Router und Smartphone, falls das einmal verloren geht. • Jede Datenverbindung, ob übers Internet oder über Funk muss verschlüsselt sein. • Halten Sie Ihr Smart-Home-System auf dem neusten Stand und aktualisieren Sie sämtliche Software regelmässig.

In einem energieeffizienten Neubau ist eine Lüftungsanlage sinnvoll. Minergie lässt weitgehend offen, wie die Frischluft in einen Raum gelangt. Möglich sind auch automatische Fensteröffnungen, in der Regel kommen aber Lüftungsanlagen zum Einsatz. Unabhängig von der gewählten Variante ist eine sorgfältige Planung sehr wichtig.

Eine Lüftungsanlage stellt eine hohe Qualität der Raumluft sicher, indem sie konstant frische Luft in die Wohnräume führt und die verbrauchte Luft (Abluft) abtransportiert. Das ist wichtig, weil die Hülle eines energieeffizienten Gebäudes sehr dicht ist. So gelangt kaum Luft von drinnen nach draussen oder umgekehrt. Es gibt also keinen automatischen Luftaustausch, wie das bei älteren Gebäuden der Fall ist. Auch mit dem Lüften von Hand kann nicht dauerhaft gute Luft in Innenräumen garantiert werden. Lesen Sie mehr dazu unter Lüftung.

Damit ein Gebäude an heissen Tagen nicht überhitzt, sind eine dichte Gebäudehülle und ein guter sommerlicher Wärmeschutz entscheidend. Die Fassade, die Fenster und das Dach sollten so wenig Wärme wie möglich hereinlassen. Zudem müssen passende Storen verhindern, dass die Sonnenstrahlen direkt auf die Fenster treffen. Wichtig ist auch das Lüften. Tagsüber sollten die Fenster im Sommer geschlossen bleiben, nachts und am frühen Morgen dagegen kann man sie zur Abkühlung des Gebäudes bewusst geöffnet lassen.

Wenn die Lüftungsanlage im Winter die kalte Aussenluft erwärmt, sinkt die Feuchtigkeit in der Luft. Gleichzeitig wird die vorhandene Feuchtigkeit nach draussen abgeführt. Dadurch kann die Raumluft trockener werden. Das verhindert man zum Beispiel, indem man etwas weniger frische Luft hereinlässt, die Lüftung also auf tieferer Stufe betreibt. Hier gilt es dann, den richtigen Kompromiss zwischen Luftqualität und Luftfeuchtigkeit zu finden. Helfen kann auch der Einbau eines sogenannten Enthalpiewärmetauschers. Er gewinnt nicht nur die Wärme aus der Abluft zurück, sondern auch die Feuchtigkeit.

Ja, Lüftungsanlagen eignen sich für Sanierungen. Je nach Bauweise des bestehenden Gebäudes ist aber nicht jeder Lüftungstyp sinnvoll. Komfortlüftungen sind manchmal nicht möglich, weil nicht genug Platz für die Leitungen zur Verfügung steht. Für Sanierungen kommen daher in der Regel Verbundlüftungen, Abluftanlagen und Einzelraumlüftungen infrage.

Eine Lüftungsanlage tauscht die Luft im Gebäude laufend aus. Daher ist es eigentlich nicht nötig, die Fenster zu öffnen, um frische Luft hereinzulassen. Möchten Sie trotzdem die Fenster öffnen, ist das jederzeit möglich.

Ja. Sie müssen dabei aber wissen: Elektronische Transformatoren für Halogenleuchten sind normalerweise für eine stärkere Belastung ausgelegt, die mit LED-Lampen nicht erreicht wird. Dadurch brennt die LED-Lampe gar nicht erst oder flackert. In diesem Fall sollte der Transformator durch ein Modell ersetzt werden, das für LED-Leuchtmittel ausgelegt ist.

Augen auf beim Lampenkauf: Inzwischen sind viele dimmbare LED-Lampen erhältlich, mit welchen sich die Helligkeit stufenlos regulieren lässt. Manche LED-Lampen ändern sogar ihre Lichtfarbe und werden beim Dimmen immer warmweisser - wie die alten Glühbirnen. Auf der Lampenverpackung muss ein Hinweis stehen, falls die LED-Lampe nicht gedimmt werden kann.

Es gibt verschiedene Dimmer-Typen und sie sind nicht mit allen Lampenarten und Betriebsgeräten kompatibel, deshalb k�önnen Probleme auftreten. Fragen Sie bei Flimmern oder sonstigen Problemen einen Elektriker um Rat. Universaldimmer (R,L,C) funktionieren mit allen Arten von Lampen und Betriebsgeräten.

Da ein herstellerübergreifender Standard im Smart-Home-Bereich noch fehlt, sind die verschiedenen Automationssysteme untereinander oft nicht kompatibel. Es gibt jedoch immer mehr «offene» Systeme mit genormter Kommunikation, in die sich auch Komponenten von anderen Anbietern einbinden lassen.

Die meisten Geräte gehen in den Bereitschaftsmodus, wenn man sie per Fernbedienung ausschaltet oder wenn sie über eine gewisse Zeit inaktiv sind. Der automatische Wechsel in den Stand-by-Modus ist häufig standardmässig voreingestellt und kann von der Benutzerin oder dem Benutzer angepasst werden.

Er dient vor allem der Zustands- und Uhrzeitanzeige. Geräte im Stand-by-Modus stehen auf Bereitschaft und können Signale einer Fernbedienung oder eines Netzwerks empfangen. Bei einigen Geräten spielt auch die sofortige Funktionsbereitschaft eine Rolle, zum Beispiel bei Kaffeemaschinen oder Druckern.

Technische Anlagen machen das Wohnen komfortabel. Sie müssen aber auch richtig eingestellt, betrieben und gewartet werden. Deshalb lohnt es sich zu prüfen, wie viel Technik tatsächlich nötig ist. Wenn es die Konstruktion des Gebäudes zulässt, können gewisse Gebäudetechnik-Komponenten kleiner dimensioniert oder weggelassen werden. So sparen Sie Aufwand, Energie und Kosten.

Ja, auch Sanierungen können Sie nach Minergie, Minergie-P oder Minergie-A zertifizieren und mit dem ECO-Zusatz für Bauökologie und Gesundheit kombinieren. Für Wohngebäude bietet Minergie einen vereinfachten Weg zum Zertifikat: die Minergie-Systemerneuerung basiert auf fünf Standardlösungen und macht einen Minergie-Nachweis ohne Rechnen möglich. Sie gibt Orientierung für eine einfache, aber hochwertige Sanierung mit aufeinander abgestimmten Massnahmen an Hülle und Technik.

Ja, Sie können die Kosten für bestimmte Massnahmen bei den direkten Bundessteuern und in einzelnen Kantonen auch als Liegenschaftsunterhalt vom steuerbaren Einkommen abziehen. Dazu gehören zum Beispiel die Investitionen in eine bessere Wärmedämmung, der Einbau einer Wärmepumpe oder energietechnische Analysen und Energiekonzepte. Abziehen können Sie jedoch nur den Teil, der nicht mit Förderbeiträgen subventioniert wurde. Welche energetischen Massnahmen abzugsfähig sind, unterscheidet sich von Kanton zu Kanton. Kontaktieren Sie deshalb vor einer umfassenden Gebäudesanierung die Steuerbehörde.

EnergieSchweiz bietet selbst keine Weiterbildungen an und spricht auch keine Stipendien, sondern fördert und unterstützt Aus- und Weiterbildungsprogramme von angesehenen Institutionen. Finden Sie das passende Angebot auf der Seite Weiterbildungsangebote und Fachbuchreihe.

Für telefonische Auskünfte erreichen Sie die automatische Telefonzentrale unter 0848 444 444 rund um die Uhr. Nach der Eingabe von Sprache und Thema können Sie Ihre Frage hinterlassen (Aufnahmedauer von einer Minute). Sie werden innerhalb von maximal drei Arbeitstagen (resp. fünf Arbeitstagen im Juli und August) zurückgerufen.

Bitte beachten Sie: Damit die Expertinnen und Experten der Infoline Sie zurückrufen können, registriert die automatische Telefonzentrale Ihre Anrufnummer. Anrufe mit unterdrückter Telefonnummer können nicht bearbeitet werden. Nutzen Sie in diesem Fall das Online-Formular.

Ein Projektantrag muss im Minimum folgende Angaben enthalten:

Ziel und erwartete Wirkung des Projekts

Beschrieb der Projektleistungen

Projektdauer und Meilensteine

Kostenübersicht und Finanzierungsplan

Involvierte Projektpartnerinnen und Partner sowie Kontaktpersonen

Nein. EnergieSchweiz bietet keine finanziellen Sponsorings für Sportlerinnen und Sportler an.

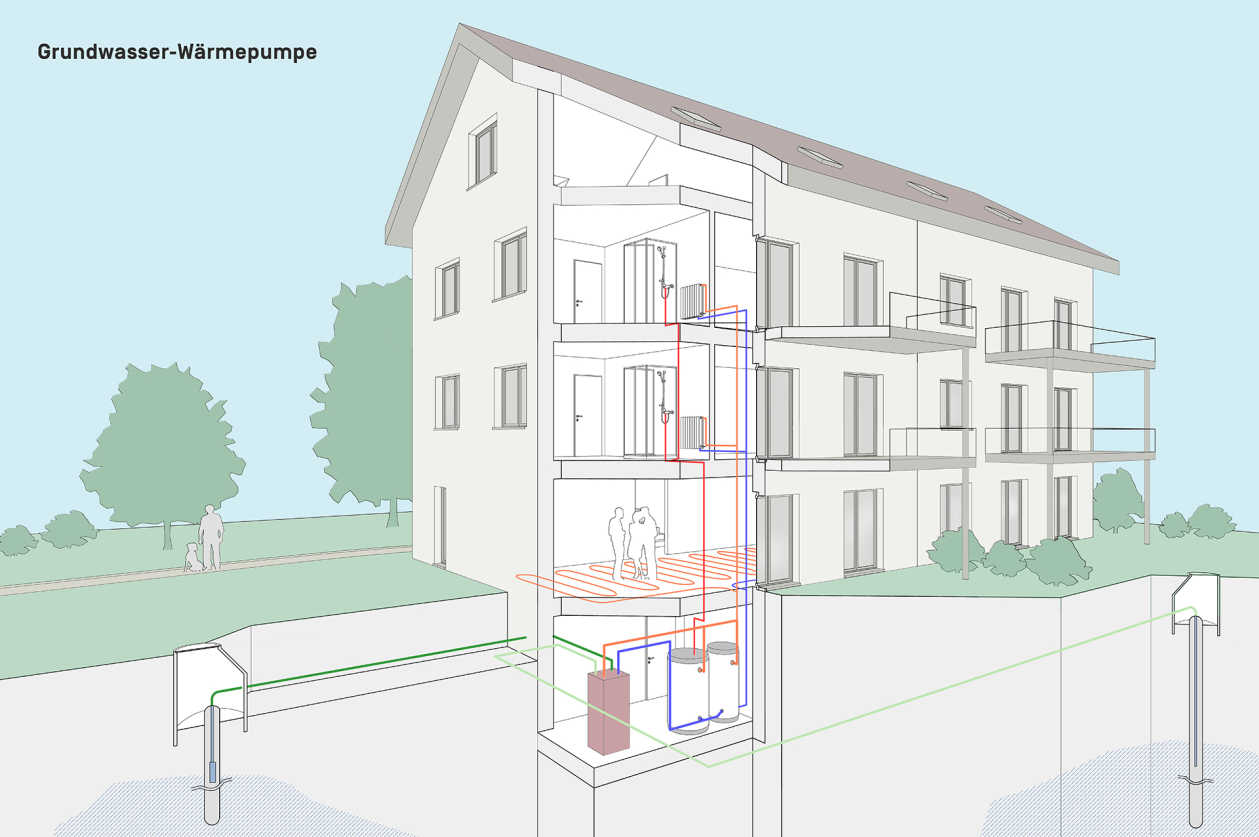

Eine Wasser/Wasser-Wärmepumpe bezieht ihre Energie vom Grundwasser oder von Oberflächengewässern. Das Grundwasser wird über Brunnenbohrungen erschlossen. Ein Rohrsystem führt das Grundwasser oder die Oberflächengewässer zur Wärmepumpe und transportiert das genutzte Wasser wieder via einen Versickerungsbrunnen oder -schacht ins Herkunftssystem zurück. Grundwasserwärmenutzung mittels einer Wasser/Wasser-Wärmepumpe ist konzessions- und bewilligungspflichtig.

Das hängt stark von der Grösse des Windrades ab. Eine neuere Anlage mit einer Höhe von über 150 m und einer Flügellänge von etwa 50 m versorgt ein Dorf mit 4'500 Personen in ca. 2'000 Haushalten mit Strom. Würde das gleiche Dorf mit Solarstrom versorgt werden, müsste auf einer Fläche von sechs Fussballfeldern Photovoltaikanlagen installiert werden.

Die Wasserkraftwerke produzieren, im Vergleich mit anderen Energiequellen, am wenigsten Treibhausgase für eine Kilowattstunde Strom und am meisten Energie. Unter Grauen Energie wird die Energie für die Baumaterialien, den Bau, den Betrieb und den Rückbau der Wasserkraftwerke zusammengefasst. Flusskraftwerke produzieren etwa 80 Mal mehr Energie als sie benötigten. Speicherkraftwerke haben, wegen den Dämmen, eine nicht ganz so gute Bilanz, doch auch sie produzieren etwa 60 Mal mehr Energie als sie verbrauchen. Zudem haben Speicherkraftwerke den grossen Vorteil, dass sie Strom genau dann produzieren können, wenn viel verbraucht und wenig produziert wird, zum Beispiel an einem windstillen Abend nach Sonnenuntergang.

Die Schweiz hat im Jahr 2012 analog zur Europäischen Union CO2-Emissionsvorschriftenfür neue Personenwagen eingeführt. Dabei werden Schweizer Importeure verpflichtet, die CO2-Emissionen der erstmals in der Schweiz zum Verkehr zugelassenen Personenwagen zu senken. Konkret war das Ziel, die CO2-Emissionen bis 2015 auf durchschnittlich 130 g/km und bis Ende 2020 auf 95 g/km zu senken. Zusätzlich gelten seit dem Jahr 2020 CO2-Emissionsvorschriften für Lieferwagen und leichte Sattelschlepper (LNF). Dabei wurden Importeure von Lieferwagen und leichten Sattelschleppern verpflichtet, die CO2-Emissionen ihrer Fahrzeugflotte im Durchschnitt auf 147 g/km zu senken.

Seit dem Jahr 2021 betragen diese Zielwerte unter Berücksichtigung des realistischeren WLTP-Messverfahrens 118 g/km für neue Personenwagen und 186 g/km für neue LNF.

Auf Basis der Zielwerte muss die Flotte jedes Importeurs eine individuelle Zielvorgabe einhalten. Überschreitet er diese, wird eine Sanktion fällig.

Kleinwasserkraft bezeichnet alle "kleinen" Wasserkraftwerke, sprich solche mit einer Leistung bis zu 10 MW. Die Vorteile der Kleinwasserkraft sind, dass sie aufgrund ihrer Grösse die Umwelt nicht stark und nur sehr lokal beeinflusst. Ausserdem schafft sie Arbeitsplätze in Randregionen und liefert dezentral und gleichmässig Strom. In der Schweiz gibt es über 1'000 Kleinwasserkraftwerke, welche zusammen 10 % des Stroms aus Wasserkraft ausmachen.

2019 wurde 36.5 TWh oder 57 % des Stromverbrauchs von Wasserkraftwerken produziert. Dieser Strom hatte einen Wert von über 1.8 Milliarden Franken. Die Gemeinden verdienten dabei über 500 Millionen Franken, weil die Wasserkraftwerke das Wasser benutzen durften.

Nein, in der Schweiz nicht. Konflikte mit Nahrungsmitteln können dann auftreten, wenn Energiepflanzen auf Flächen angebaut werden, die für die Nahrungsmittelproduktion geeignet sind. Hierzulande ist dies nicht der Fall; denn für die Energieproduktion kommen primär organische Abfälle oder Waldholz zum Einsatz. Die Schweiz legt hohen Wert darauf, dass Biomasse zuerst Nahrungsmittel und Baustoff ist, dann als Futtermittel und erst in einem dritten Schritt energetisch eingesetzt wird. Dieses Prinzip hat der Bund in seiner Biomassestrategie festgeschrieben.

Nein. EnergieSchweiz ist ein nationales Programm und setzt die Fördermittel nur für Projekte in der Schweiz ein.

Ja. Die Kombination von Photovoltaikanlagen und Wärmepumpen hat den grossen Vorteil, dass die produzierte Solarenergie optimal genutzt und gespeichert werden kann. Finanziell lohnt sich einen möglichst hohen eigenen Verbrauch des Solarstroms. Dadurch können die Stromnetzgebühren gespart werden. Die Wärmepumpe kann so eingestellt werden, dass sie genau dann Strom braucht und als Wärme im Warmwasser oder im Gebäude selbst speichert, wenn die Sonne am stärksten scheint. Damit sparen Sie Kosten und entlasten das Stromnetz.

Eine Holzheizung kommt günstiger als eine fossile Heizung über einen Zeitraum vom 20 Jahren. Über diese Zeit sind Einsparungen von 10 bis 30 % möglich. Finden Sie ihr persönliches Sparpotential mit dem Heizkostenrechner.

Für den Ersatz Ihrer Ölheizung gibt es verschiedene erneuerbare Energieformen, die in Frage kommen könnten. Eine Möglichkeit ist Fernwärme, sofern in Ihrem Wohngebiet ein solches Wärmenetz besteht. Auch eine Heizung mittels Wärmepumpe ist möglich. Wärmepumpen beziehen ihre Wärme aus der Luft, dem Boden oder dem Grundwasser. Eine dritte Möglichkeit ist eine Heizung mit Holz, dabei kann aus Stückholz, Holzschnitzel oder Pellets Wärme gewonnen werden. Schlussendlich kann auch die Sonnenenergie zur Beheizung des Gebäudes verwendet werden. Weitere Informationen, Vor- und Nachteile sowie die Preise dieser verschiedenen erneuerbaren Heizsysteme finden Sie auf erneuerbar heizen.

Nutzen Sie für die Berechnung der Heizkosten den Heizkostenrechner. Wenn Sie Ihre fossile Heizung mit einem Anschluss ans Fernwärmenetz ersetzen, können Sie über 20 Jahre gesehen finanzielle Einsparungen von bis zu 16 % realisieren. Zudem kennt Heizen mit Fernwärme praktisch keine Preisschwankungen, denn die erneuerbaren Energieträger wie Holz, Abfall oder Abwärme sind einheimisch und somit kaum Kursschwankungen an den Börsen unterworfen. Dadurch können Sie bestens budgetieren und riskieren keine Überraschungen. Auch müssen Sie sich nicht mit Heizungsrevisionen, Tank- und Brennerservice sowie dem Kaminfeger auseinandersetzen.

Die Wärmepumpe nutzt die Wärme der Aussenluft, der Erde (Erdwärmesonde in 200 bis 400 Metern Tiefe oder horizontale Erdkollektoren in ca. 1,5 Metern Tiefe), des Grundwassers oder eines Gewässers. Diese Wärme reicht aus, um ein flüssiges Kältemittel, das in einem geschlossenen Kreislauf zirkuliert, zum Verdampfen zu bringen. Ein Kompressor verdichtet den Dampf, und mit dem Druck steigt auch die Temperatur. Die so generierte Wärme wird an das Heizwasser abgegeben, das im Haus zirkuliert. Als Folge der Wärmeabgabe verflüssigt sich das Kältemittel wieder. Es fliesst zurück zur Wärmequelle, der Vorgang kann sich wiederholen. Die Wärmepumpe braucht zwar Strom, generiert aber das Drei- bis Fünffache davon an Wärmeenergie. Für einen vollständig CO2-neutralen Betrieb ist Strom aus erneuerbaren Quellen nötig, also zum Beispiel Solarstrom.

Die Reichweite von modernen Elektroautos variiert je nach Modell beziehungsweise Batteriegrösse zwischen 200 bis 600 km. Allerdings ist die Reichweite auch von der Witterung, der Topografie, der Fahrweise und dem Gewicht des Autos abhängig. Die durchschnittliche Strecke im Berufsverkehr in der Schweiz beträgt 30 - 40 km. Bereits heute sind die Reichweiten von Elektroautos also für die meisten Alltagsansprüche längst ausreichend.